弘扬爱国主义精神和民族精神,激发铭记历史、发奋图强的爱国情怀。我院20服饰本科3班刘胡美同学来到贵州省罗甸县爱国主义教育基地进行红色走读活动。进入陵园,看着那一尊尊的墓碑,心情顿时变得沉重起来,每一尊墓碑里都是一位为国家牺牲性命的烈士。也许,岁月能改变山河,但历史将会不断证明,有一种精神永远不会消失。

民国时期,镇黔桂边区军阀间混战,民不聊生。1929年12月,邓小平、张云逸等老一辈革命家在广西发动了百色起义,创立中国工农红军第七军,烈火从左右江流域燃烧到红水河两岸。1930年11月,根据党中央指示,邓小平、张云逸、李明瑞率红军主力北上,留下韦拔群、陈洪涛等红七军第21师在右江流域和红水河两岸坚持革命斗争。1930年8月至1932年8月,桂系军阀对右江革命根据地进行三次大规模军事围剿,革命斗争形势严峻。1931年10月,右江独立师党委、右江特委根据邓小平同志“上贵州发展”的指示,派右江独立师政委、右江特委书记陈洪涛等人来罗甸进行革命活动。

1932年1月,右江独立师党委常委、副师长黄松坚,右江革命委员会主席、东兰县委书记黄举平各带一批干部跳出敌人包围圈,到滇黔桂边区开辟新区,建立新的革命根据地,作为右江革命根据地的后盾,同年4月,黄举平同志带着红七军留下的部分战士及石江革命委员会部分干部进入罗甸进行革命活动。1932年9月,黄举平、黄伯尧等同志带着一支部队来到罗甸蛮瓦,与先期进入蛮瓦从事兵运工作的黄衡球等同志会合,在蛮瓦建立中共蛮瓦党支部。

1932年11月,受黔桂边委指派,黄衡球、黄伯尧(广西凌云县工农民主政府主席)化装成卖花线的小贩,带着开辟新区的任务,来到贵州罗甸县的蛮瓦(此地是地方实力派陈秀卿的家乡)。此时正值陈秀卿部与贵州军阀一团兵力在罗甸县的边阳发生激烈冲突,陈部一营人被包围,他焦头烂额,忧心忡忡。黄伯尧和黄衡球决定利用眼前这一有利时机争取这股地方势力,以便在贵州建立开展革命活动的立足点。这时适逢广西东兰地方实力派韦唤林被广西军阀李宗仁、白崇禧挫败,率百余名残部渡过红水河逃到罗甸,并派人与陈秀卿接治,要求收容他们。黄衡球与黄伯尧建议陈秀卿收留这支残部,加强自己的实力,利用他们与军阀部队作战,以解被困部队的危急。陈秀卿采纳了两人的建议,终于解除了令其烦恼的问题,为此,二黄取得了陈的信任。

不久,黄举平来到罗甸,在蛮瓦建立了党组织--中共蛮瓦支部,黄举平任书记。蛮瓦支部成员争取到陈秀卿的掩护,在贞丰、罗甸一带开展革命工作党支部作了分工:黄伯尧、黄衡球二人留在陈部当参谋;黄举平深入乡村调查了解社会状况,宣传取消苛捐杂税、实行民族平等政治主张,发动及组织群众反对国民党反动统治,号召群众起来抗丁抗税。

韦国英率部完成掩护边委、边革委机关转移的任务后与牙永平部会合,到达乐业县西马乡一带活动,了解到幼郎乡海平部下,并同牙永平的父亲是把兄弟,为人开朗,任过黔桂西路纵队营长,后被无故撤职,由此引发对当局的不满,巴暮苏区联络站站长韦明日曾到幼郎对罗川源传播过革命思想,罗有进步倾向,同情革命。得知罗川源这些情况后,韦国英、牙永平决定争取罗川源,经过说服动员,晓以利害关系,罗川源表示愿意支持革命,同意红军在其辖区内驻防休整。1933年一月,黄伯尧率边委。边革委和红军六十三团三营干部战士50多人转移到陇纳,边委、边革委机关就设在罗川源家。随后,各地失散的红军相继汇集到黔桂边。中共黔桂边委、中共蛮瓦支部和红军的革命斗争,使革命的种子在此地扎下了根。

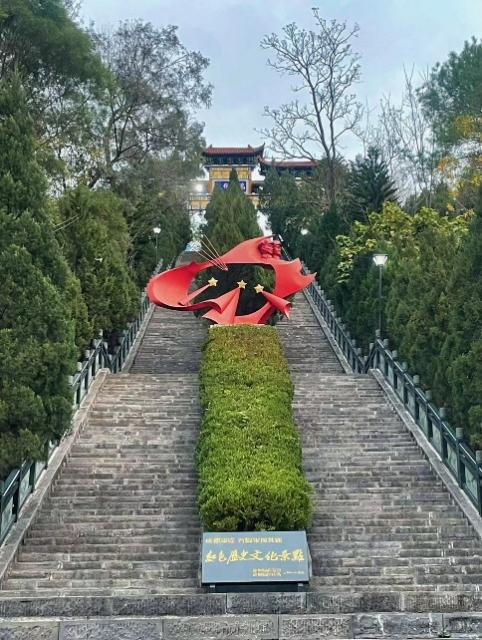

革命烈士陵园内松柏环抱,绿荫满园,安静庄严,宛若参观烈士陵园的心情——肃穆,感动。烈士,一个让人敬佩又感动的词语。让活在和平年代的我们已经遗忘了这个词语,美好而安逸的生活让我们心中很少有激情。但当进入到基地时,爱国主义的血液再次沸腾。